更新

黄色い矢印の信号は何の信号?路面電車にまつわる交通ルール

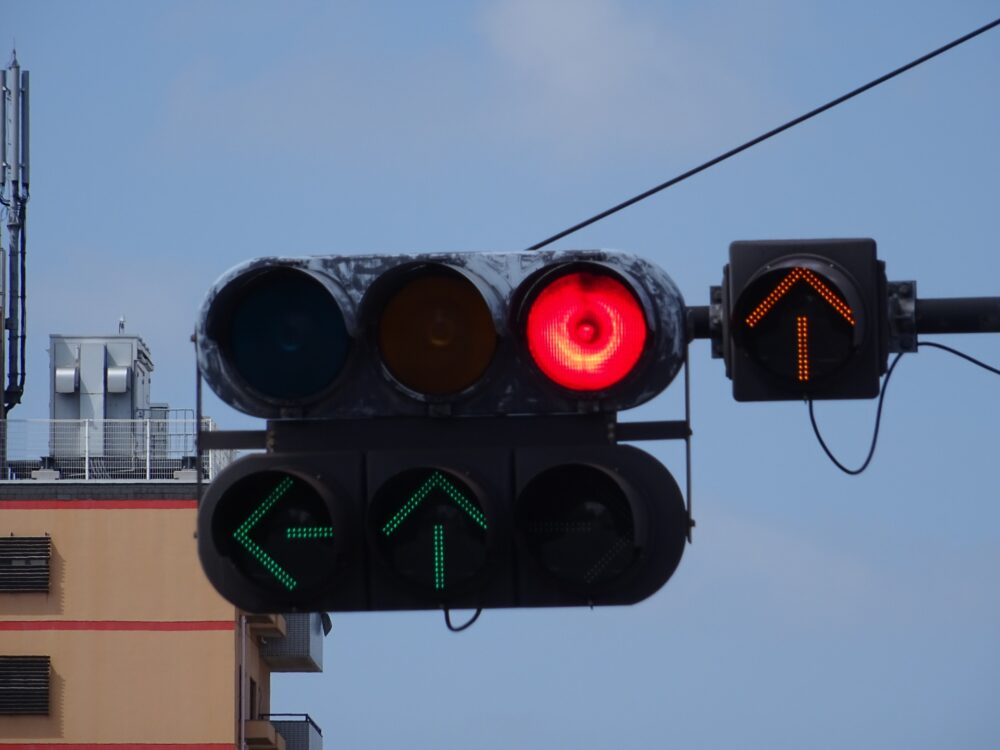

一部の都市を中心に、交差点で「黄色い矢印」の信号を見かけることがあります。

赤信号の中に点灯しているため、初めて見る人にとっては「進んでいいのか」「止まるべきなのか」と迷う表示かもしれません。

実はこの黄色い矢印は、一般の車に向けた信号ではなく、通常の交通ルールとは異なる意味を持っています。

では、黄色い矢印信号にはどのような意味があるのでしょうか。

黄色い矢印信号は路面電車のための信号

日本の一部の地域では、信号機の種類に「黄色い矢印」の信号が設置されていることがあります。

通常の黄色信号は「注意して進め」の意味なので、黄色い矢印の信号は「注意してその方向に進め」だと考える人もいるかもしれません。

では、この黄色の矢印信号は、どのような意味があるのでしょうか。

黄色の矢印信号は、一般車両ではなく「路面電車専用」の信号です。点灯している方向に路面電車は進むことができますが、クルマやバイクなどの一般車両は進行してはいけません。

この信号が設けられているのは、路面電車が走る地域特有の交通環境に対応するためです。

路面電車はレール上を直進するため、右折・左折する一般車との交錯が起きやすく、専用の信号で進行を制御する必要があるのです。

また、道路交通法第21条では「車両は原則として軌道敷内を通行してはならない」と定められています。

ただし、右折・左折・横断・転回のために軌道敷を横切る場合や、危険防止のためやむを得ない場合に限り、通行が認められています。

その際も、後方または対向方向から路面電車が接近してきたときは、路面電車の運行を妨げないようすみやかに軌道敷外に出るか、十分な距離を保たなければなりません。

路面電車の停止距離は自動車よりもはるかに長く、時速30kmでは約45m、40kmでは約80mも必要とされています。

したがって、軌道敷を横切って右折する際には軌道敷に入る前にしっかり停止し、右後方や対向方向からの路面電車の接近を確認しなければなりません。

軌道敷内で停止して右折待ちをする行為は非常に危険であり、路面電車の正常な運行を妨げるだけでなく、重大な交通事故につながるおそれがあります。

路面電車がある街は「電停」にも注意

このように、路面電車の走る地域には気を付けるべき交通ルールがいくつかあります。

特に、路面電車の走る地域では、停留所(電停)での交通ルールにも注意が必要です。

道路交通法では、車両が乗客の乗降のため停車中の路面電車に追いついた場合、乗客の乗降が終わるまで路面電車の後方で停止しなければならないと定められています。

降車した人が車道を横断している途中、あるいは横断しようとしている場合も同様です。

一方で、電停に「安全地帯」が設けられている場合や、乗降する人がいない場合には、路面電車の左側を1.5m以上あけて徐行して通過することが認められています。

安全地帯とは、歩行者が安全に乗り降りするために設けられた保護区域で、道路標識によって指定され、縁石や区画線などで車道から分離されています。

安全地帯のない電停では、乗客が直接車道を横断する必要があるため、通過車両が最も注意を払うべきポイントです。

路面電車の運行区域では「路面電車優先」とともに「歩行者最優先」の意識が不可欠であり、徐行や停止の判断を誤ると重大な事故につながるおそれがあります。

電停周辺では信号や標識だけでなく、乗降客の動きをよく観察することが求められます。

まとめ

黄色い矢印信号は、一般車両に向けられたものではなく、路面電車専用の信号です。

点灯している方向にのみ路面電車が進むことができ、クルマやバイクは停止して待つ必要があります。

また、路面電車が停車している電停付近でも特有のルールがあり、乗降中の乗客がいる場合は路面電車の後方で停止しなければなりません。

安全地帯がある場合や歩行者がいない場合のみ、1.5m以上の間隔を保って徐行で通過できます。

路面電車は、停止距離が長く動線が限定される交通機関です。

運転する際は「路面電車優先」「歩行者最優先」を意識し、地域特有のルールを理解しておくことが安全運転につながります。

路面電車が走る街では、普段以上に慎重な判断と譲り合いの姿勢が求められます。

- 執筆者プロフィール